教案分享 - 數位美學:新技術如何重塑藝術感知

2024 年 11 月,我受邀在臺北科技大學互動設計系講授兩堂關於數位美學的課程。這個我熟悉又陌生的題目,讓我在備課時也緊張無比,試圖引用適當的歷史論述的脈絡,也希望學生能夠得到衝擊兩難的思考機會。最後選用了十九世紀藝術家穿越到2024年台北的當代藝術館的轉生劇碼來詮釋:「新的科技技術會如何改變人們對於藝術的感知跟欣賞方式這個主題」,帶領學生來思考這種面向。

把課程內容公開在這邊分享~

另外附上 google slide 連結

數位美學:新技術如何重塑藝術感知

A. 十九世紀一位藝術家的創作生涯:霍夫曼教授的藝術日常

想像阿爾伯特·霍夫曼教授在他的畫室中,晨光透過北向的大窗灑落。他正專注於一幅肖像畫的創作,這是他這個月的第二幅作品。

創作時程

每一幅作品都需要漫長的等待和耐心:

- 一幅小型肖像畫,需要整整兩到三個月的打磨

- 一幅中型風景畫,往往耗時四到六個月

- 而那些宏大的歷史題材作品,更需要整整一年的醞釀

年度產量

一年下來,霍夫曼教授的創作節奏是這樣的:

- 3-4幅精心繪製的肖像畫,多為貴族委託

- 2-3幅風景寫生,捕捉大自然的瞬息萬變

- 1幅歷史題材鉅作,往往是教會的重要訂單

藝術家的收入

在霍夫曼那個年代,藝術創作的報酬是這樣的:

- 一幅肖像畫可以換來普通工人3-4個月的工資

- 大型歷史畫作則價值連城,相當於工人一年的收入

- 但最穩定的收入其實來自於教學

創作態度

霍夫曼常對他的學生說:

每一筆都是靈魂的呼吸,每一次修改都是對完美的追求。

他堅持:

- 手工技藝無可替代

- 創作不應受商業影響

- 藝術品的獨特性高於一切

這樣的堅持,讓他在一生中創作了約50-60幅重要作品,以及數百幅珍貴的素描習作,每一幅都傾注了他對藝術的虔誠與熱愛。

B. 1900年藝術家穿越時空:面對AI藝術的震撼

第一波衝擊:當機器學會畫畫

想像一下,從1900年代穿越來的霍夫曼教授,第一次走進台北當代藝術館的情景。霍夫曼教授站在一面巨大的螢幕前,眼前是一幅巴洛克風格的油畫。這幅畫讓他驚訝得說不出話來,因為:

- 這幅畫只花了30秒就完成了

- 完全複製了他最擅長的巴洛克風格

- 但卻不是用畫筆畫出來的

- 而是由電腦自己「想像」出來的

教授的困惑

霍夫曼伸出顫抖的手,想要摸摸這幅畫:

咦?怎麼摸不到顏料的質感?這到底是什麼?

兩個重大發現

- 機器成為藝術家

- 就像計算機學會解數學題

- 現在AI學會了畫畫

- 而且畫得又快又好

- 完全改變了傳統創作方式

- 畫作可以無限複製

- 就像影印機複印紙張

- 數位藝術可以無限複製

- 每個複製品都一模一樣

- 分不出哪個是「原作」

藝術的新舊對比

過去的藝術創作

霍夫曼教授心想:

- 要花好幾年學習技巧

- 每一筆都要認真思考

- 畫一幅畫要花好幾個月

- 每幅畫都是獨一無二的

現在的數位藝術

但現在他看到:

- 電腦30秒就能畫好

- 可以瞬間改變風格

- 一鍵就能複製作品

- 人人都能成為創作者

教授的內心獨白

這還是我認識的藝術嗎?如果機器都能畫畫,那藝術家的價值在哪裡?

先見之明:技術革命正在改變藝術的本質和感知方式

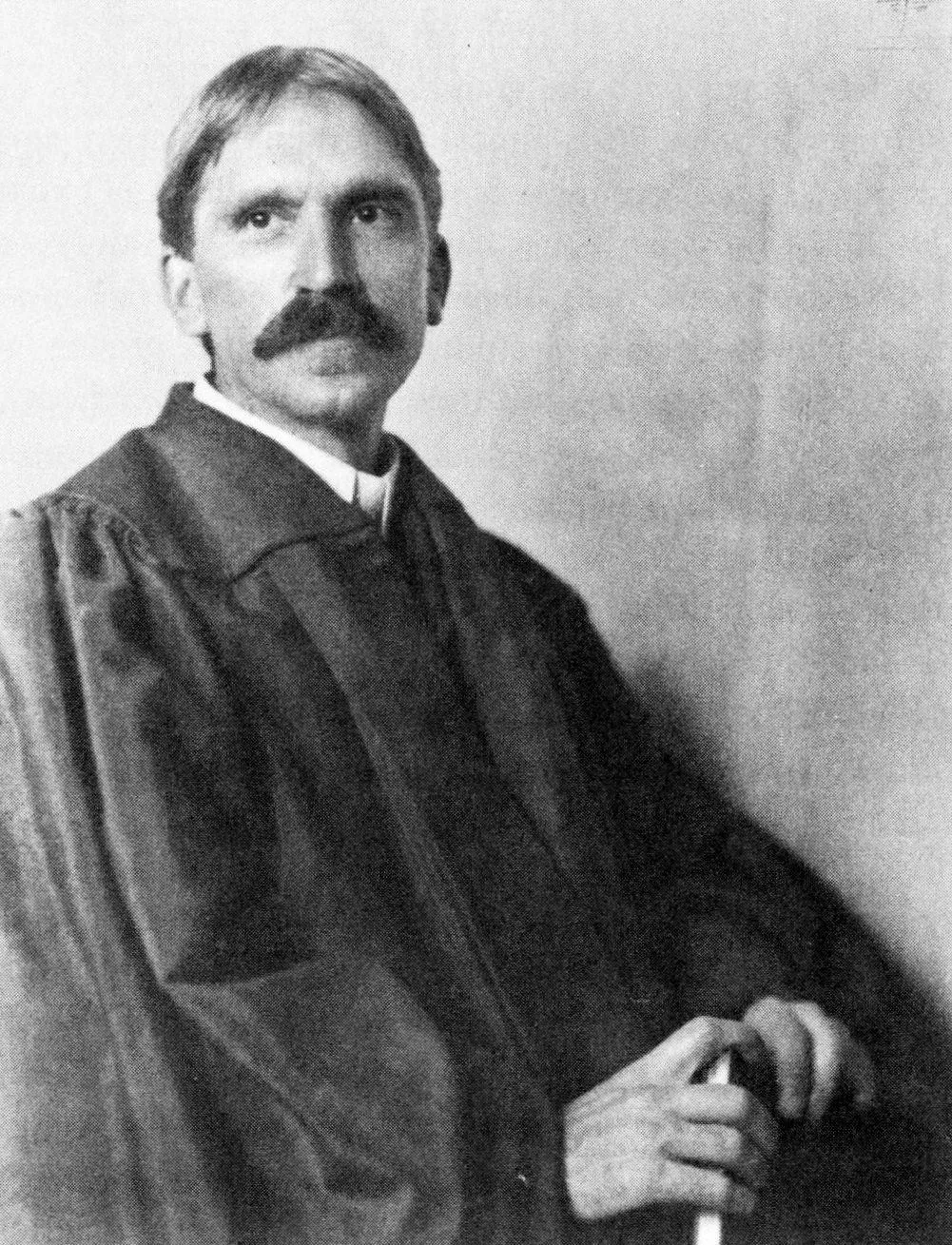

華特·本雅明(1892-1940)

- 德國猶太裔文化評論家和哲學家

- 在《機械複製時代的藝術作品》中提出:技術革命正在改變藝術的本質和感知方式

- 關鍵概念:藝術品的「靈暈」(Aura)會因機械複製而消失,但同時也帶來藝術民主化

這位思想家認為:

- 機械複製打破了藝術品的獨特性

- 藝術不再依附於傳統和儀式

- 大眾文化將取代精英藝術

- 技術改變了人類的感知方式

他的理論對數位時代特別重要,因為:

- 預見了數位複製的普及

- 解釋了藝術民主化的過程

- 幫助我們理解當代藝術的轉型

討論問題

- 如果你是霍夫曼教授,看到AI畫作你會有什麼感受?

- AI創作的藝術品,算不算「真正的藝術」?為什麼?

- 當機器可以畫得比人類還快還好,藝術家的價值在哪裡?

第二波衝擊:當藝術開始「對話」

霍夫曼教授走進互動藝術展區,一幅數位畫作隨著他的移動而變化。當他揮手,畫面產生漣漪;當他走近,畫中的花朵綻放;當他後退,整個場景開始重組,空氣中突然瀰漫著花香。

教授的困惑:

這...這幅畫在回應我?藝術品不是應該被動地等待欣賞嗎?

兩個重大發現

- 藝術變成對話

- 從:單向的觀賞體驗

- 到:雙向的互動過程

- 從:靜態的展示

- 到:動態的回應

- 媒材的界限消失

- 從:單一藝術形式

- 到:多媒材的混合

- 從:固定的表現方式

- 到:流動的藝術體驗

藝術創作的新舊對比

過去的藝術體驗

霍夫曼回憶著:

- 觀眾只能安靜觀賞

- 作品永遠保持原樣

- 每種藝術形式各自獨立

- 創作過程是封閉的

現在的互動藝術

但現在他看到:

- 觀眾參與創作過程

- 作品不斷即時變化

- 繪畫、聲音、影像融合

- 創作成為開放系統

教授的內心掙扎

當觀眾也成為創作者,藝術家的角色又是什麼?當一件作品能夠自己變化,原作的概念還存在嗎?

先見之明:藝術本質上是一種經驗,而非固定的物件

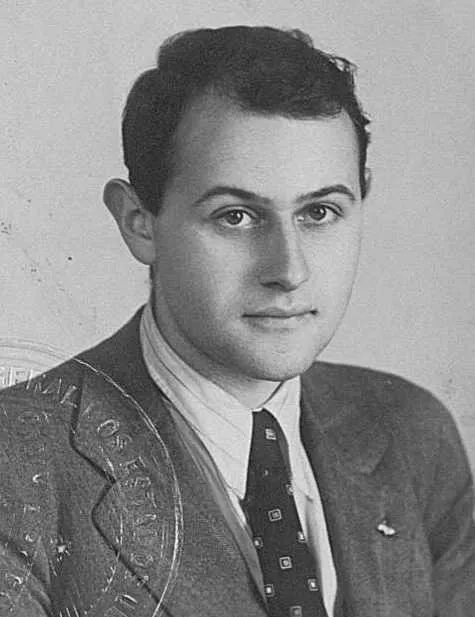

約翰·杜威(1859-1952)

- 美國哲學家和教育改革家

- 在《藝術即經驗》中提出:藝術本質上是一種經驗,而非固定的物件

- 關鍵概念:藝術是動態的體驗過程,不應區分精英與大眾藝術

這位思想家認為:

- 藝術存在於經驗之中

- 創作和欣賞都是體驗過程

- 互動性是藝術的核心

- 藝術應該融入日常生活

他的理論對數位時代特別重要,因為:

- 強調了互動性的價值

- 解釋了體驗設計的重要性

- 幫助我們理解數位藝術的互動本質

討論問題

- 互動藝術改變了藝術家和觀眾的關係,這是好事嗎?

- 當作品可以不斷變化,如何定義一件藝術品的完成?

- 跨媒材的藝術創作,會讓藝術失去專精還是帶來新可能?

第三波衝擊:藝術家的身份危機

霍夫曼教授戴上VR眼鏡的那一刻,整個世界都變了。他發現自己站在一座不可思議的虛擬美術館中:

- 畫作可以在空中飄浮

- 雕塑能夠自由變形

- 色彩可以觸摸

- 聲音化作視覺效果

教授的困惑

霍夫曼伸手想要扶著牆,卻撲了個空:

這裡沒有任何物理限制?那我畢生學習的透視法則、光影技巧,還有什麼意義?

兩個重大衝擊

- 藝術空間的革命

- 從:固定的展廳空間

- 到:無限可能的虛擬世界

- 從:物理法則的限制

- 到:想像力的無限延伸

- 藝術家角色的轉變

- 從:技藝的專業訓練者

- 到:科技的創意運用者

- 從:獨立的創作者

- 到:跨領域的協作者

藝術教育的新舊對比

過去的藝術培養

霍夫曼回憶著他的教學生涯:

- 嚴格的素描訓練

- 無數次的靜物寫生

- 反覆練習光影技法

- 追求技藝的完美

現在的藝術教育

但現在他看到:

- 程式設計課程

- 虛擬實境工作坊

- 跨媒體實驗

- 人機協作專案

教授的內心掙扎

這還是我認識的藝術嗎?藝術家的價值究竟在哪裡?是技術?是創意?還是人性?

先見之明:技術正在改變我們思考和想像的方式

維萊姆·弗魯塞(1920-1991)

- 捷克裔媒體理論家和哲學家

- 在《技術圖像》中提出:技術正在改變我們思考和想像的方式

- 關鍵概念:技術圖像(Technical Images)取代了傳統線性文字,成為新的溝通和思考方式

這位思想家認為:

- 技術圖像不只是再現現實

- 而是重新編碼我們的感知方式

- 創造出全新的文化符號系統

- 改變了人類認知世界的方式

他的理論對數位時代特別重要,因為:

- 預見了數位影像的普及

- 解釋了視覺文化的轉向

- 幫助我們理解數位藝術的本質

討論問題

- 虛擬實境會取代傳統美術館嗎?

- 藝術家需要學習編程嗎?

- 藝術教育應該如何改變?

第四波衝擊:當藝術不再是少數人的特權

霍夫曼教授站在台北當代藝術館的數位展廳裡,看著一幅全像投影作品。助手告訴他:

- 這件作品正同時在世界各地展出

- 東京、紐約、巴黎的觀眾都在觀賞同一件作品

- 每個複製品都和「原作」一模一樣

- 觀眾還能即時互動交流

教授的困惑

霍夫曼揉著太陽穴,喃喃自語:

這還是藝術品嗎?當一件作品可以無限複製,它的價值在哪裡?

兩個重大發現

- 藝術的解放

- 從:美術館的高牆之內

- 到:人人都能接觸藝術

- 從:精英的專屬品

- 到:大眾的共同財富

- 展示方式的革命

- 從:固定的實體展場

- 到:無處不在的虛擬展廳

- 從:單向的觀賞體驗

- 到:全球即時互動

藝術傳播的新舊對比

過去的藝術展示

霍夫曼回憶著:

- 作品只能在一個地方展出

- 觀眾必須親自到場

- 展覽受限於物理空間

- 藝術品是稀有的收藏品

現在的藝術傳播

但現在他看到:

- 作品可以同時在多處展出

- 人人都能隨時欣賞

- 虛擬空間無限延展

- 藝術變得觸手可及

教授的內心掙扎

當藝術變得如此容易取得,它還能保持那種神聖性嗎?還是這正是藝術應有的樣子?

討論問題

- 藝術的普及化是好事還是壞事?

- 數位複製會降低藝術品的價值嗎?

- 藝術民主化對創作者來說意味著什麼?

第五波衝擊:當藝術遇上商業與倫理

霍夫曼教授站在數位藝術交易中心,看著螢幕上閃動的數字:一件AI生成的數位藝術品剛剛以相當於他一生收入的價格成交。而這件作品,是由AI在30秒內完成的。

教授的困惑

霍夫曼揉著眼睛,喃喃自語:

這真的是藝術品的價值嗎?還是我們都瘋了?

兩個重大衝擊

- 創作者身份的模糊化

- 從:藝術家是唯一創作者

- 到:人機協作的複雜關係

- 從:清晰的著作權

- 到:模糊的權益歸屬

- 藝術價值的重新定義

- 從:美學和技巧的評價

- 到:市場和數據的導向

- 從:實體收藏

- 到:數位資產

藝術市場的新舊對比

過去的藝術市場

霍夫曼回憶著:

- 作品價值基於技巧和名氣

- 交易在畫廊和拍賣會進行

- 收藏家購買實體作品

- 價值隨時間緩慢增長

現在的數位藝術市場

但現在他看到:

- 價值由市場數據決定

- 24小時線上交易

- NFT證明數位所有權

- 價格瞬息萬變

教授的內心掙扎

當機器可以創作,當藝術變成數據,當價值由市場決定,藝術的靈魂究竟在哪裡?

討論問題

- AI生成的藝術品,版權應該屬於誰?

- NFT真的能代表藝術價值嗎?

- 在數位時代,如何定義「原創性」?

C. 為什麼要聽霍夫曼教授的故事?

一個來自過去的警示

各位同學,想像一下:

如果現在的你,突然穿越到20年後的2044年,你可能會看到:

- AI完全取代了設計師的日常工作

- 虛擬實境成為主要的生活場域

- 腦機介面讓意念直接變成設計

- 量子電腦帶來無法想像的運算能力

其實,這就是我們的未來

霍夫曼教授的震撼,就是我們將要面對的現實:

- 他花3個月畫一幅畫,AI只要30秒

- 他的專業技能在新時代變得毫無價值

- 他的藝術理念被徹底顛覆

- 他必須重新定義自己的價值

- 我們都可能成為下一個霍夫曼

這是一個提醒

- 現在學的技術很快會過時

- 但思考的方式和態度最重要

- 要培養與時俱進的能力

給未來設計師的建議

- 保持開放但不迷失

- 擁抱新技術

- 但別忘記設計的本質

- 記住我們服務的對象是人

- 持續學習但有原則

- 技術日新月異

- 但設計原則不變

- 找到自己的核心價值

- 與時俱進但保持清醒

- 跟上時代腳步

- 但不盲從潮流

- 保持獨立思考

結語

- 霍夫曼教授的故事不是科幻,而是預言。重點不是他經歷了什麼,而是我們將如何面對同樣的挑戰。準備好了嗎?未來已經開始。

D. 互動設計的認知革命:開放資源與專業成長

關鍵理論來源

1. 西方理論基礎

華特·本雅明

- 著作:《機械複製時代的藝術作品》

- 年份:1935

- 理論說明:

- 藝術「靈暈」(Aura)的消解

- 技術重塑藝術的政治實踐

- 複製技術改變藝術感知

- 理論延伸應用:

- 數位複製與藝術民主化

- NFT與數位稀缺性

- 藝術傳播的新形式

約翰·杜威

- 著作:《藝術即經驗》

- 年份:1934

- 理論說明:

- 藝術作為動態體驗過程

- 打破精英與大眾藝術界限

- 強調互動性和感知重要性

- 理論延伸應用:

- 互動藝術理論基礎

- 使用者體驗設計

- 參與式藝術創作

維萊姆·弗魯塞

- 著作:《技術圖像》

- 年份:1985

- 理論說明:

- 技術圖像取代線性思維

- 重構感知和想像方式

- 技術成為新的感知中介

- 理論延伸應用:

- 數位影像理論

- 虛擬實境體驗

- 人機介面設計

2. 台灣理論研究

簡雅雯

- 著作:《數位藝術基礎理論之研究》

- 年份:2004

- 理論說明:

- 數位藝術的基本特質定義

- 互動性作為核心特徵

- 技術與藝術融合理論

- 理論延伸應用:

- 數位藝術創作實踐

- 互動裝置設計

- 新媒體藝術教育

謝修璟

- 著作:《形塑美學性的互動模式》

- 年份:-

- 理論說明:

- 互動設計的美學原則

- 使用者體驗與藝術創作關係

- 數位介面影響感知模式

- 理論延伸應用:

- 互動設計實務

- 使用者介面美學

- 數位體驗設計

莊浩志

- 著作:《數位藝術美學之探討》

- 年份:2002

- 理論說明:

- 提出數位美學七大特質

- 分析技術對藝術的影響

- 探討數位時代美學變革

- 理論延伸應用:

- 數位藝術創作指導

- 新媒體藝術評論

- 藝術教育轉型

數位美學七大特質(莊浩志)

- 科技性:技術作為創作媒介

- 即時性:瞬間生成和轉換

- 互動性:使用者成為共同創作者

- 多媒材性:跨界整合

- 虛擬性:超越物理限制

- 複製性:去中心化

- 商業性:藝術的市場邏輯

這個理論框架為課程提供了完整的學術基礎,從西方經典理論到台灣本土研究,形成了完整的理論脈絡。

延伸學習資源

1. 保持開放心態:設計思維的核心

開源/免費資源

- 台灣設計研究院資源網 (https://www.tdri.org.tw/resource)

- 台灣創意設計中心課程資源 (https://www.tdc.org.tw/learning)

- 設計思考工具箱中文版 (https://designthinking.ideo.com/cn)

- 設計大人誌YouTube頻道 (https://www.youtube.com/@Designerplus)

推薦書籍

- 《設計思考》- 遠見天下出版

- 《創新的邏輯》- 天下雜誌出版

2. 質疑既有框架:打破介面設計的侷限

開源/免費資源

- 政大磨課師UX設計課程 (https://www.openedu.tw)

- 台大開放式課程:使用者經驗設計

- AdobeXD中文教學資源 (https://www.adobe.com/tw/products/xd/learn)

- 設計職人論壇 (https://forum.gamer.com.tw/B.php?bsn=60569)

推薦書籍

- 《設計的祕密》- 大塊文化出版

- 《使用者體驗設計》- 碁峰資訊出版

3. 擁抱不確定性:設計中的實驗精神

開源/免費資源

- 台灣設計師週報 (https://www.facebook.com/groups/108375436301256)

- 創意生活實驗室 (https://www.facebook.com/groups/creativehubs)

推薦書籍

- 《精實創業》- 遠流出版

- 《設計衝刺》- 大塊文化出版

4. 跨界思考:互動設計的生態系統

開源/免費資源

- 台灣互動設計協會資源網 (https://www.tid.org.tw/resources)

- 設計跨域學習平台 (https://designacross.com)

- 數位藝術基金會知識庫 (https://www.daf.org.tw)

- 放言設計週報 (https://www.facebook.com/groups/fount.magazine)

推薦書籍

- 《系統思考》- 天下雜誌出版

- 《跨界設計》- 遠見天下出版

5. 持續學習:互動設計的進化路徑

開源/免費資源

- 臺灣開放式課程聯盟設計課程 (http://www.tocwc.org.tw/design)

- 設計師玩物誌頻道 (https://www.youtube.com/@designerplus)

推薦書籍

- 《學習敏捷》- 碁峰資訊出版

- 《設計思考實踐》- 大塊文化出版