通才的產品之路:在不確定中尋找方向感的自白

通才的困惑:在專業分工的時代裡尋找定位

在這個專業分工越來越細的時代,我常常自問:作為一個跨領域的通才,樣樣通樣樣鬆,是否真的適合打造產品?這個問題總是在深夜時分縈繞在心頭,洩漏著自信心點數。

我的職涯就像一本沒有目錄的書:機械系出身、企管碩士,曾經野外流浪接案,寫過三年程式,也做過UIUX設計。後來更擔任過多家新創團隊的策略長和產品企劃,參與了許多從零到一的產品開發過程。這些看似雜亂的經歷,時常讓我怨嘆自己是否太過分散,是否該專注在某個領域深耕,既便要專注,要選擇什麼也是一個難題。

導航的藝術:在不確定中找尋方向感

阿姆斯特丹設計大師 Paul Mijksenaar 以其在紐約 JFK 機場、拉瓜地亞機場等大型公共空間的導航系統設計聞名,他曾說:「作為一個設計師,你必須在時間中思考,並以序列的方式看待事物。你必須將資訊視為一種敘事形式。」這讓我想到產品開發的本質:在模糊中尋找清晰,在不確定中找到方向。

做產品需要一種特殊的感知能力,一種難以言喻的商業嗅覺。這種感覺來自於無數個深夜的沉思,來自於會議室裡的激烈討論,來自於在不同利害關係人之間尋找平衡點的經驗,更多時候來自於辨識出空氣中縹緲的絕妙點子 - 能夠觸動用戶跟研發團隊心弦的一個語彙。一個產品決策的關鍵,往往不在於技術的可行性,而是在某個瞬間決勝負的點子

用戶研究:找尋真相的指南針

作為一個跨領域的通才,我深知在產品開發過程中最大的挑戰不是技術或設計的實現,而是如何讓各方利害關係人達成共識,而且是讓大家都鼓舞起來的共識。在這個過程中,用戶研究成為了我最重要的武器。

正如 Y Combinator 的 Paul Graham 所強調的:"Make something people want",這個簡單的道理背後,蘊含著深刻的智慧。用戶研究不是選項,而是必需品。它提供了一個客觀的真相來源,讓所有的討論和決策都能回歸到實際的用戶需求上。

當我們在會議室裡爭論一個功能的優先順序,或是討論產品的發展方向時,最有力的論據永遠來自於紮實的用戶訪談和研究數據。這不僅是一種方法論,更是一種態度 - 承認我們對用戶的理解永遠有限,需要持續學習和驗證。我們要將產品做到什麼程度是可以討論的,但用戶的核心需求是不容置疑的。

產品癡迷者的告白

說來有點不可思議,但對我而言,產品就像是一種上癮的玩具。每當看到一個有趣的產品機會,我的腦海就會不自覺地開始構思可能的解決方案。深夜裡,我常常為了一個微小的設計細節反覆推敲,因為我相信這些細節累積起來,就是產品靈魂或 DNA 的具體展現。

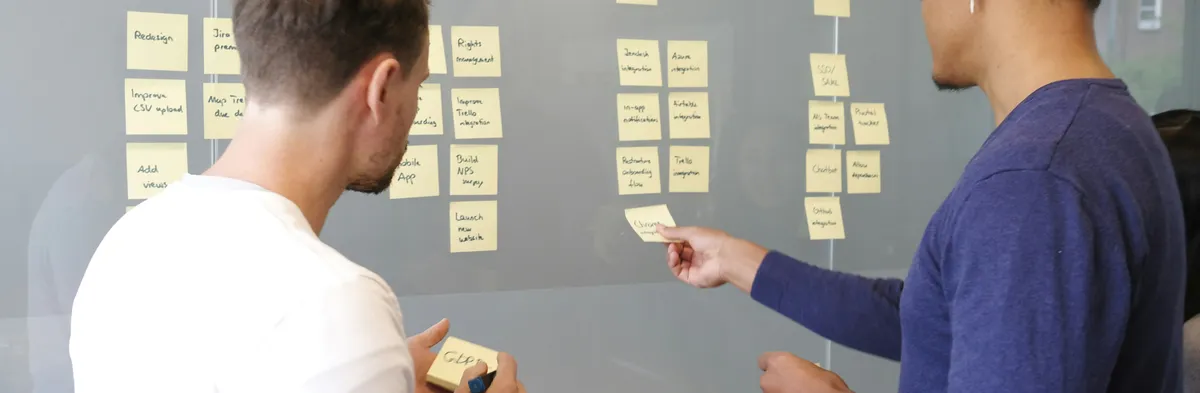

這些年來,我參與過太多次徹夜的產品討論,經歷過無數次的腦力激盪會議。每一次的爭論,每一個的決策點,都是在試圖在混沌中找到那個最佳解答。這不是一個人的戰鬥,而是整個團隊的共同探索。

這種對產品的癡迷,讓我在每個專案中都能保持高度的專注和熱情。即使在最後一哩路,即使已經疲憊不堪,我依然願意為了一個小細節反覆調整。也許是完美主義作祟,但我更願意相信是因為產品開發的魅力所在:在細節中尋找突破,在限制中創造可能,航行在無盡的可能性、風險與機會中。

常常有人說,過程比成果重要,我想我也是癡迷於打造產品的路途光景。