超越顧客的痛點:Jobs-to-be-Done 理論如何引導創新思維

為什麼創新的產品服務的成功率會如此低下?即使它們針對用戶的痛點提出了解決方案,入市後,仍無法贏得市場的青睞。不禁令我們反思,傳統市場研究是否真的能準確捕捉顧客需求?我們是否過於依賴問卷調查、焦點小組等方法,而忽略了用戶行為背後更深層的動機?

更重要的是,單純從痛點出發的創新思維是否足夠?事實上,用戶面對相同的痛點時,有多種選擇來解決問題,而競爭者也可能來自完全不同的領域。這樣的狹隘視角可能導致企業錯失真正的市場機會。

創新領域需要的新武器 - JTBD 方法論

Jobs-to-be-Done (JTBD) 理論提供了一種全新的視角,幫助我們超越痛點思維,重新理解顧客需求。由當代最具影響力的管理思想家 Clayton Christensen 提出的這一理論,已成為商業創新領域的重要工具。本篇文章將帶你深入了解 JTBD 的核心精神、研究方法及其如何幫助企業降低創新風險。

提醒讀者:兩個版本的 JTBD 理論 值得注意的是,「Jobs-to-be-Done」理論有兩個主要版本:

- Clayton Christensen 的版本:強調質化訪談與情境分析。

- Tony Ulwick 的版本(Outcome-Driven Innovation, ODI):偏向量化分析,用於精準識別未被滿足的需求。

本文專注於 Christensen 的版本,其特點是以質化方式洞察顧客需求並推動創新。

傳統市場研究的侷限性

數據偏差與樣本限制

傳統市場研究通常依賴問卷調查或焦點小組來收集用戶數據,但這些方法往往存在偏差。例如,問卷設計可能引導受訪者回答特定問題,而焦點小組則可能因樣本過小或參與者表現出「社會期望效應」或是被帶風向的慣性,而無法反映實際的需求。

忽略深層動機

傳統研究方法通常關注功能或價格等表面需求,卻忽略了用戶行為背後更深層次的情感和社交動機。例如,用戶購買某產品可能並非僅僅因為其功能,而是希望滿足某種情感需求或社交認可。

無法預測行為

人類決策受情感、社交和情境等多重因素影響,而這些複雜性難以通過傳統方法捕捉。即使產品功能強大,但如果未能融入用戶的生活情境,也可能無法成功。

超越痛點思維:重新定義需求與競爭

單純從痛點出發的思維容易導致狹隘視角。用戶面對相同痛點時,有多種選擇來解決問題。例如:

- 一個想快速解決飢餓問題的人,可以選擇奶昔、能量棒,甚至一根香蕉。

- 一個想在家中享受氣泡飲料的人,不一定需要購買氣泡水機,他也可以選擇直接購買瓶裝氣泡水。

這表明,用戶不一定會「雇用」你的產品來完成工作,而競爭者也可能來自完全不同的領域。Jobs-to-be-Done 理論幫助我們從「工作」而非「產品」的視角重新理解需求和競爭。

Jobs-to-be-Done 的背景與核心精神

理論出處

Jobs-to-be-Done 理論由 Clayton Christensen 等人提出,他在研究創新失敗原因時發現,多數企業未能準確理解顧客需求。JTBD 的目標是幫助企業重新定義顧客行為——不是關注他們購買了什麼,而是關注他們「雇用」產品來完成什麼工作。

核心精神

JTBD 理論有三大核心理念:

- 顧客追求進步:每個人選擇產品或服務,是為了幫助自己實現某種進步或目標。

- 情境驅動行為:需求來自特定情境,而非靜態的人口統計數據。

- 超越痛點思維:用戶面對相同痛點時,有多種選擇來解決問題,而競爭者可能來自完全不同類別的替代方案(如奶昔 vs 早餐食品)。

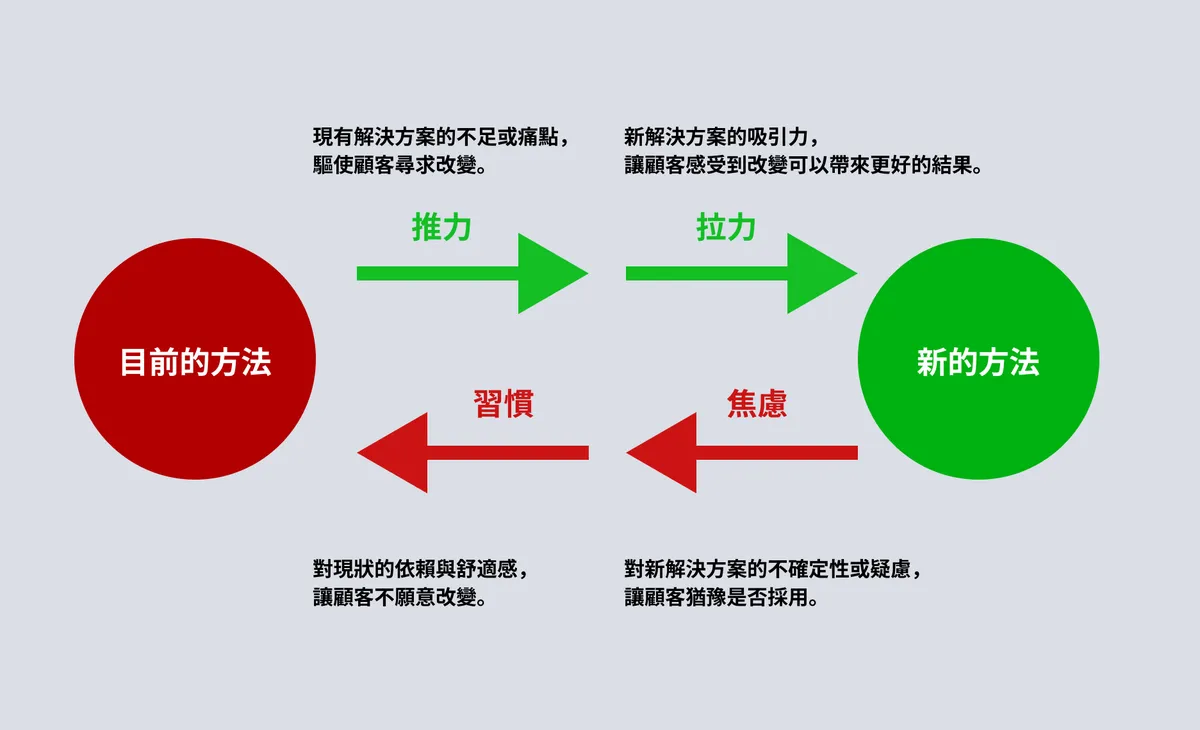

四種力量模型:解釋顧客決策的關鍵

在 Jobs-to-be-Done 理論中,「四種力量模型」是一個重要工具,用於分析顧客如何做出購買決策。這四種力量分別是推動改變和阻止改變的兩組對立力量:

- 推力(Push):現有解決方案的不足或痛點,驅使顧客尋求改變。

- 拉力(Pull):新解決方案的吸引力,讓顧客感受到改變可以帶來更好的結果。

- 習慣(Inertia):對現狀的依賴與舒適感,讓顧客不願意改變。

- 焦慮(Anxiety):對新解決方案的不確定性或疑慮,讓顧客猶豫是否採用。

模型應用

在 Clayton Christensen 的著作中,麥當勞的奶昔案例是一個經典的例子。研究發現,通勤族在早晨購買奶昔並非因為其口味或營養,而是因為奶昔能滿足他們「耐餓、便攜、易於單手操作」的需求,讓通勤過程更愉快。下午購買奶昔的顧客則是父母,他們希望用奶昔來安撫孩子。這表明,顧客「雇用」奶昔來完成不同的「工作」,而競爭對手並不僅是其他飲品,而可能是麵包、能量棒甚至不吃早餐。

這個案例的四種力量如下:

- 推力來自早餐食品的不便,例如攜帶困難或不耐餓。

- 拉力則是奶昔提供了便攜性和耐餓效果。

- 習慣可能是通勤族對傳統早餐(如麵包)的依賴。

- 焦慮則可能是對奶昔健康性或清潔便利性的擔憂。

通過分析這四種力量,我們能擴大對於競品的視野,更理解顧客選擇背後的驅動力。

JTBD 的研究步驟與工具

在實作上來說,大致的流程跟使用的分析工具如下(日後有時間我再來把執行細節跟工具介紹好好梳理出來成不同文章):

研究步驟

- 定義工作情境:

- 確認顧客在什麼情境下需要完成什麼工作(Job Context)。

- 訪談與觀察:

- 使用質化訪談挖掘行為背後的動機,例如「當你選擇這個產品時發生了什麼?」。

- 提煉需求:

- 使用 Job Stories 描述需求:「當我在 [情境] 下,希望能 [達成目標],因此需要 [解決方案]。」

- 設計解決方案:

- 根據需求設計能更好完成工作的產品或服務。

工具介紹

- Job Map:分解完成工作的每個步驟,找出痛點與未滿足需求。

- JTBD Canvas:記錄功能性、情感性和社交性需求,以及對應解決方案。

- Job Stories 模板:「當我在 [情境] 下,希望能 [達成目標],因此需要 [解決方案]。」

挑戰你的創新思維

你是否曾經因為過於依賴傳統市場研究,而錯過了真正驅動顧客選擇的核心需求?你是否曾陷入「上而下」的創新陷阱,試圖用企業內部的假設來定義市場,而忽略了顧客生活中的真實情境?

當你下一次構思新產品或服務時,請停下來深思:「我的顧客真正想完成什麼工作?如果他們不雇用我的產品,他們會選擇什麼來實現進步?」 這不是關於產品的功能,而是關於顧客的目標、他們的進步,以及你如何成為他們生活中不可或缺的一部分。

結語

Jobs-to-be-Done 不僅是一種工具,更是一場思維轉換。它迫使我們拋開對產品和市場的既定假設,直面顧客的真實需求。這種從理解顧客工作出發的新典範,將幫助企業降低未知的研發設計風險、重新定義競爭,並找到真正具有意義的創新方向。

希望本文能激發你重新審視自己的創新方式,挑戰傳統思維框架,並將 JTBD 的洞察力融入你的業務中,我相信會有更高的機率能創造改變世界的價值。

實戰筆記:從理論到「摸石子過河」

我曾在上面提到「日後會把執行細節梳理成文章」,這就是第一篇!

理論很棒,但 PM 和創辦人最需要的,是如何「摸石子過河」的真實經驗。

在這篇新的筆記中,我將完整回顧我的 FinTech 專案「TOZZI 擂台賽」。我會用 JTBD 的角度,誠實地拆解:

- 我們如何只用「助理 + 訪談」的做法,就打造出「手動 MVP」。

- 如何驗證了「供給方」的 Job,又如何發現了「需求方」的殘酷真相。

- 這對 PM 和創辦人來說,是價值百萬的一課。

- 👉 [繼續閱讀] 聊聊我的 FinTech 實戰筆記 (一):用 JTBD 回顧 TOZZI — 從「手動 MVP」到「殘酷的真相」

- 👉 [繼續閱讀] 戳破「用途探索」的 BS:JTBD 只是漂亮的事後諸葛嗎?

延伸閱讀

書籍基本資訊

《創新的用途理論:掌握消費者選擇,創新不必碰運氣》(Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice)是由 Clayton M. Christensen 與 Taddy Hall、Karen Dillon 和 David S. Duncan 合著,於 2016 年出版,台灣由大和書報圖書股份有限公司發行。

作者背景

- Clayton M. Christensen:哈佛商學院教授,破壞式創新理論的提出者,被譽為當代最具影響力的管理思想家之一。

- Taddy Hall、Karen Dillon 和 David S. Duncan:分別在創新研究、商業寫作和管理諮詢領域有豐富經驗,共同為本書提供了實踐洞察。

行動呼籲

我叫 Zac,一名產品策略長。

我會在這裡分享我打過仗的 MVP 驗證筆記,有成功的,也有像 TOZZI 這樣「關鍵的失敗經驗」。

理論很棒,但 PM 要的是能馬上用的實戰心法。來追我的 Threads @zac.yang吧!